Konflikte lösen im Krankenhaus: Von der Herausforderung zur Chance

Lernen Sie in diesem Ratgeber, wie Sie mit Gesprächsführung, gelebter Feedbackkultur und klaren Strukturen die interdisziplinäre Zusammenarbeit und ein positives Teamklima in Ihrer Klinik stärken.

26.09.2025 • 8 Minuten lesen

Konflikte sind im Klinikalltag unvermeidbar: Zwischen Ärzten, Pflege oder über Hierarchieebenen hinweg. Ursachen sind Stress, knappe Ressourcen, unklare Kommunikation oder Machtfragen.

WIE Konflikte im Krankenhaus entstehen

Konflikte sind im Klinikalltag keine Ausnahme, sondern leider Teil der Realität. Wo viele Menschen mit unterschiedlichen Rollen, Aufgaben und Erwartungen zusammenarbeiten, entstehen leicht Spannungen. Dazu kommen noch Stress und eine unklare Kommunikation. Das ist die menschliche Seite.

Gleichzeitig verschärfen Strukturen, knappe Ressourcen und organisatorische Vorgaben die Lage. Das ist die strukturelle Seite daran.

Chefärztinnen und Chefärzte haben oft schon viel probiert: Gespräche geführt oder Konflikte manchmal einfach ausgesessen. Doch oft merken Sie: Das reicht nicht.

Das Ergebnis ist offensichtlich: Durch Konflikte können Teams gespalten, die eigene Autorität infrage gestellt und endlose Diskussionen geführt werden. Am Ende leidet darunter nicht nur die Zusammenarbeit, sondern vor allem die Patientensicherheit.

WO Konflikte im Krankenhaus entstehen

Aufgrund der Hierarchie in einer Klinik gibt es viele Berührungspunkte von unterschiedlichen Abteilungen und Teams, an denen Konflikte entstehen können.

Spannungsfelder zwischen den Ärzten und der Pflege

Ärzte und Pflegekräfte arbeiten eng zusammen, verfolgen jedoch oft unterschiedliche Schwerpunkte:

- Die Pflege denkt an die direkte Patientenversorgung.

- Ärztinnen und Ärzte fokussieren sich auf Abläufe und Behandlungsziele.

Ohne klare Kommunikation fühlen sich beide Seiten schnell übergangen oder nicht wertgeschätzt.

Konflikte zwischen Fachrichtungen und Abteilungen

Chirurgie, Anästhesie, Innere Medizin – jede Abteilung hat ihre eigenen Logiken und Prioritäten.

Daher passiert es schnell, dass OP-Zeiten, Patientensicherheit, Diagnostik oder Bettenbelegung aufeinanderprallen und Konflikte entstehen. Das Händeln knapper Ressourcen verstärkt die Spannungen zusätzlich.

Herausforderungen durch Hierarchie und Entscheidungsdruck

Hierarchien schaffen Orientierung, können aber auch Konflikte befeuern. Chefärztinnen und Chefärzte stehen zwischen wirtschaftlichen Vorgaben und medizinischen Idealen. Werden Entscheidungen nicht transparent kommuniziert, wächst Frust und Widerstand.

Konflikte mit Patienten und Angehörigen

Angst, Schmerzen oder das Gefühl, nicht gesehen zu werden, führen bei Patienten schnell zu Ärger.

Angehörige stehen unter Druck, da sie schwierige Entscheidungen treffen müssen. Dabei befinden sie sich oft in einer emotionaler Ausnahmesituation und müssen mitunter abwägen zwischen medizinischem Rat und ihrem Bauchgefühl.

Lange Wartezeiten oder fehlende Informationen stressen die Patienten und Angehörigen zusätzlich und lösen dann Konflikte aus.

Konflikte im Krankenhaus vorbeugen

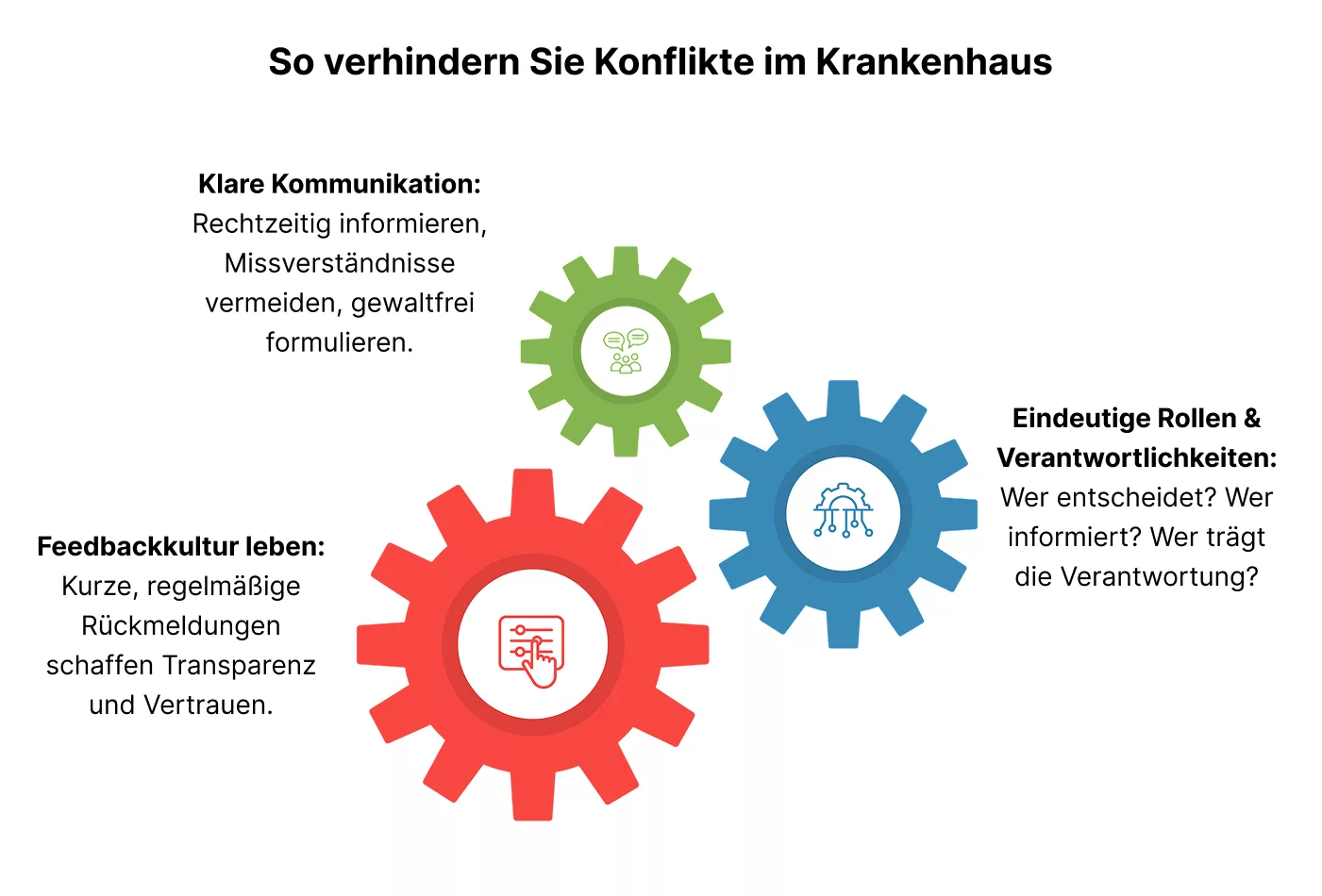

Dauerhafte Entlastung entsteht erst durch Strukturen, die Konflikte gar nicht erst groß werden lassen. Durch Kommunikation auf Augenhöhe, durch klare Verantwortlichkeiten und durch ein Klima, in dem Feedback selbstverständlich ist.

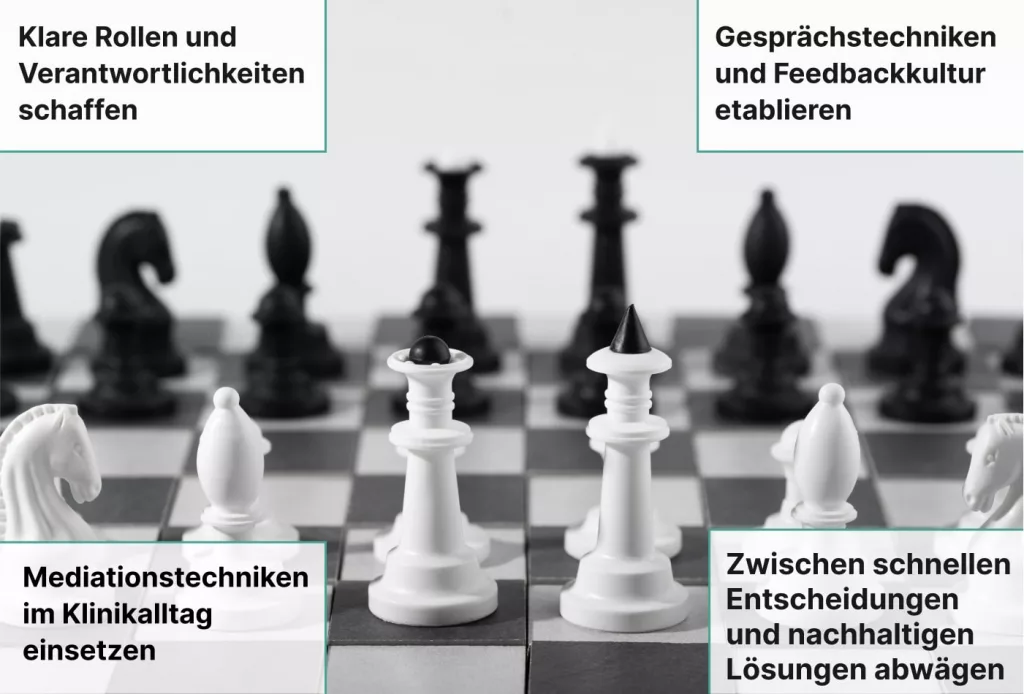

3 Stellschrauben, um Konflikten im Krankenhaus vorzubeugen

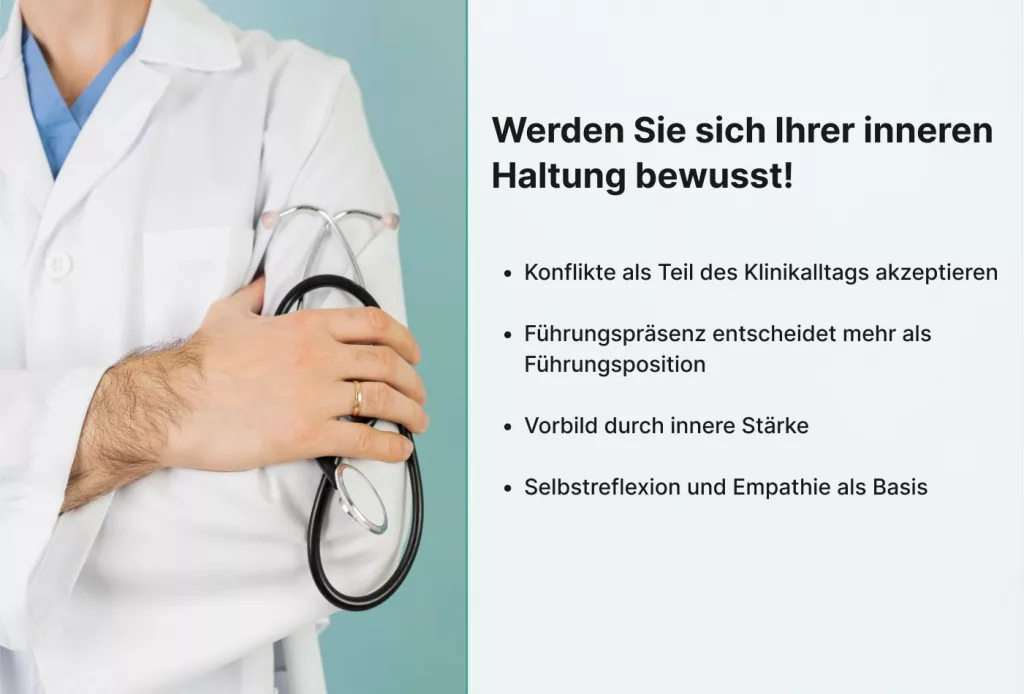

Die innere Haltung als Schlüssel zur Konfliktlösung

Eine wichtige Erkenntnis ist: Konflikte lassen sich im Klinikalltag nicht vermeiden!

Es geht nicht darum, Konflikte komplett auszuschalten, sondern darum, souverän mit ihnen umzugehen. Ihre innere Haltung als Chefarzt oder Chefärztin ist dabei der entscheidende Faktor. Sie entscheidet, ob Konflikte Ihr Team spalten oder zusammenschweißen.

Konflikte als Teil des Klinikalltags akzeptieren

Wer Konflikte nur als Störung sieht, reagiert mit Abwehr oder Frust. Wer sie jedoch akzeptiert, betrachtet sie als Signal: Hier gibt es etwas zu klären, zu verbessern oder neu zu ordnen. Diese Sichtweise nimmt Druck heraus. Sie verwandelt Auseinandersetzungen in Chancen für Entwicklung.

Führungspräsenz entscheidet mehr als Führungsposition

Autorität wächst nicht allein aus Ihrem Titel, sondern vor allem aus Ihrer Präsenz als Führungspersönlichkeit. Ruhe, Klarheit und Fairness überzeugen Ihr Team stärker als jede formale Macht.

Wenn Sie in hitzigen Situationen souverän bleiben, statt gleich mit Schärfe zu reagieren, geben Sie Ihrem Team Orientierung und Sicherheit.

Tipp: Wie Sie Ihre Führungspersönlichkeit weiterentwickeln können, erfahren Sie in dem Ratgeber “Führungskräfteentwicklung von Ärzten: Vom Facharzt zur souveränen Führungspersönlichkeit”.

Vorbild durch innere Stärke

Als ärztliche Führungskraft prägen Sie die Kultur Ihrer Klinik. Wie Sie mit Spannungen umgehen, wird von allen beobachtet – bewusst oder unbewusst.

Wenn Sie Konflikte offen, respektvoll und lösungsorientiert ansprechen, senden Sie ein starkes Signal. Damit lassen Sie andere wissen: In diesem Team darf man Probleme benennen, ohne Angst vor Schuldzuweisungen haben zu müssen. Das schafft Vertrauen und stärkt die Loyalität.

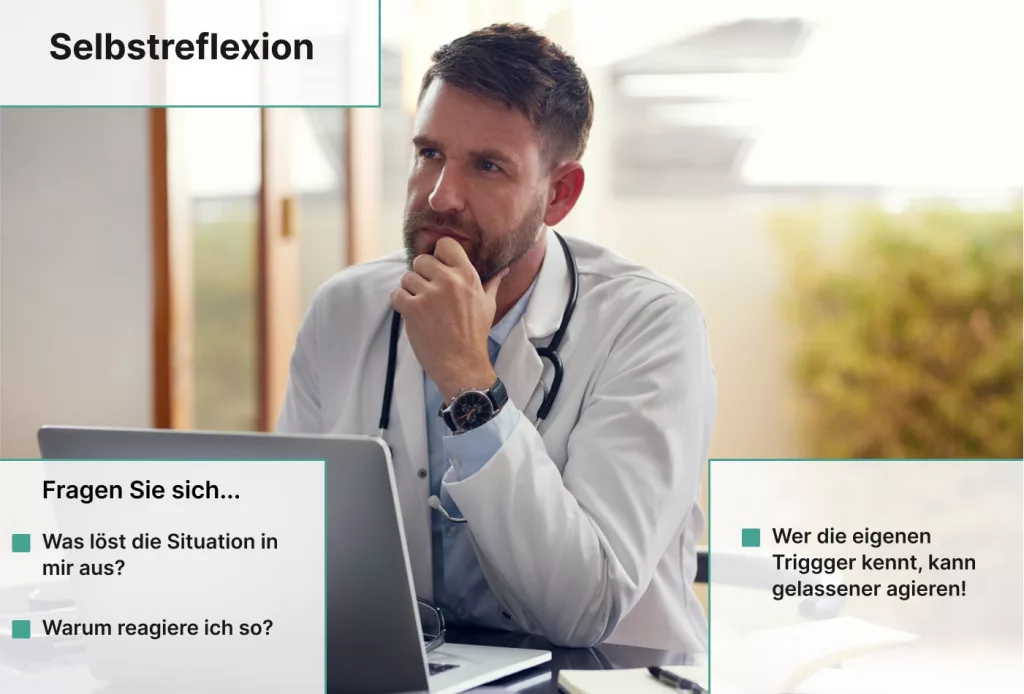

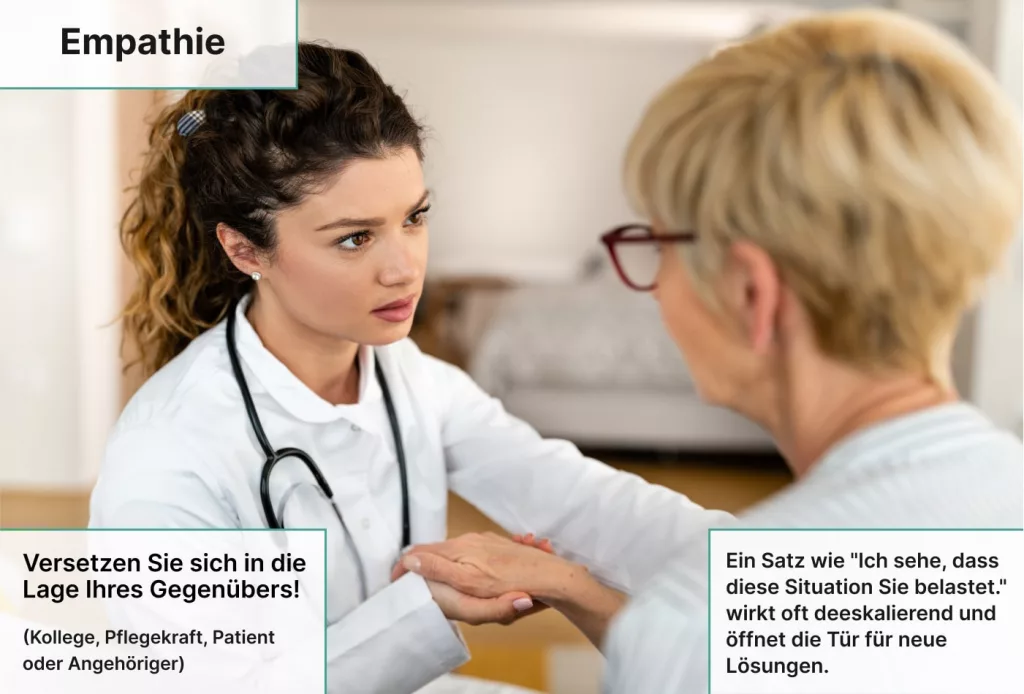

Selbstreflexion und Empathie als Basis

Konfliktlösung beginnt bei Ihnen selbst!

4 Strategien, um Konflikte konstruktiv zu lösen

Konflikte verschwinden nicht von allein, sondern sie brauchen Führung. Eine Führung, die Klarheit, Mut und Empathie vereint.

Mit den folgenden Strategien haben Sie als Chefarzt oder Chefärztin Werkzeuge in der Hand, um Spannungen nicht nur zu entschärfen, sondern in eine neue Qualität der Zusammenarbeit zu verwandeln.

1. Klare Rollen und Verantwortlichkeiten schaffen

Unklare Zuständigkeiten sind einer der größten Konflikttreiber. Es entstehen Missverständnisse und Machtkämpfe, wenn nicht klar ist,

- wer entscheidet,

- wer informiert und

- wer die Verantwortung trägt.

Machen Sie daher Rollen transparent, sowohl in Ihrem ärztlichen Team als auch an den Schnittstellen zu Pflege und Verwaltung. Schon eine einfache Visualisierung der Entscheidungswege hilft dabei, Konfliktpotenziale deutlich zu reduzieren.

Ebenso hilfreich ist es, klare Abläufe für Patientengespräche zu schaffen. Wenn feststeht, wer wann über Diagnosen oder Behandlungsoptionen informiert, wird die Gefahr reduziert, dass Angehörige widersprüchliche Aussagen hören und verunsichert reagieren.

2. Gesprächstechniken und Feedbackkultur etablieren

In angespannten Situationen entscheidet die Art wie ein Gespräch verläuft über Eskalation oder Lösung.

Nutzen Sie Techniken wie

- aktives Zuhören: „Habe ich Sie richtig verstanden, dass …?”

- Ich-Botschaften: „Ich erlebe die Situation so …“.

Sie wirken deeskalierend und geben dem Gegenüber das Gefühl, ernst genommen zu werden.

Noch kraftvoller ist es, wenn Sie eine Feedbackkultur etablieren. Mit kurzen, regelmäßigen Rückmeldungen im Team bleibt vieles in Bewegung und Konflikte verhärten sich gar nicht erst.

Tipp: Wenn Sie wissen möchten, wie Sie ein Feedback-Gespräch am besten beginnen, dann lesen Sie dazu gern den Ratgeber “Feedback, das wirkt: Wie Sie als Chefarzt* Leistung, Loyalität und Patientensicherheit steigern”.

Extra-Tipp: Geben Sie Rückmeldung nicht erst, wenn es brennt!

3. Mediationstechniken im Klinikalltag einsetzen

Mediation bedeutet: alle Seiten anhören, die Bedürfnisse hinter den Positionen sichtbar machen und auf Gemeinsamkeiten hinweisen. Als Führungskraft sind Sie oft auch Moderator zwischen verschiedenen Interessenparteien.

Ein Beispiel:

Statt „Wir brauchen mehr OP-Zeit!“ vs. „Wir müssen Kapazitäten sichern!“ können Sie deutlich machen, dass beide Seiten Sicherheit für Patienten und reibungslose Abläufe wollen.

Sobald dieser gemeinsame Nenner sichtbar ist, wächst die Bereitschaft zu tragfähigen Lösungen.

4. Zwischen schnellen Entscheidungen und nachhaltigen Lösungen abwägen

Patientensicherheit geht vor. In der Klinik gibt es daher Situationen, in denen eine klare Entscheidung sofort nötig wird. Doch langfristig gesehen, spielt die Art, wie diese Entscheidung kommuniziert und nachbearbeitet wird, eine große Rolle.

Treffen Sie im Akutfall eine klare Ansage, aber holen Sie danach Ihr Team ins Boot:

- Warum war diese Entscheidung nötig?

- Was lernen wir daraus für die Zukunft?

Auf diese Weise bleiben Sie handlungsfähig und stärken gleichzeitig die Beziehungsebene zwischen sich und Ihrem Team.

Gewaltfreie Kommunikation im Krankenhaus

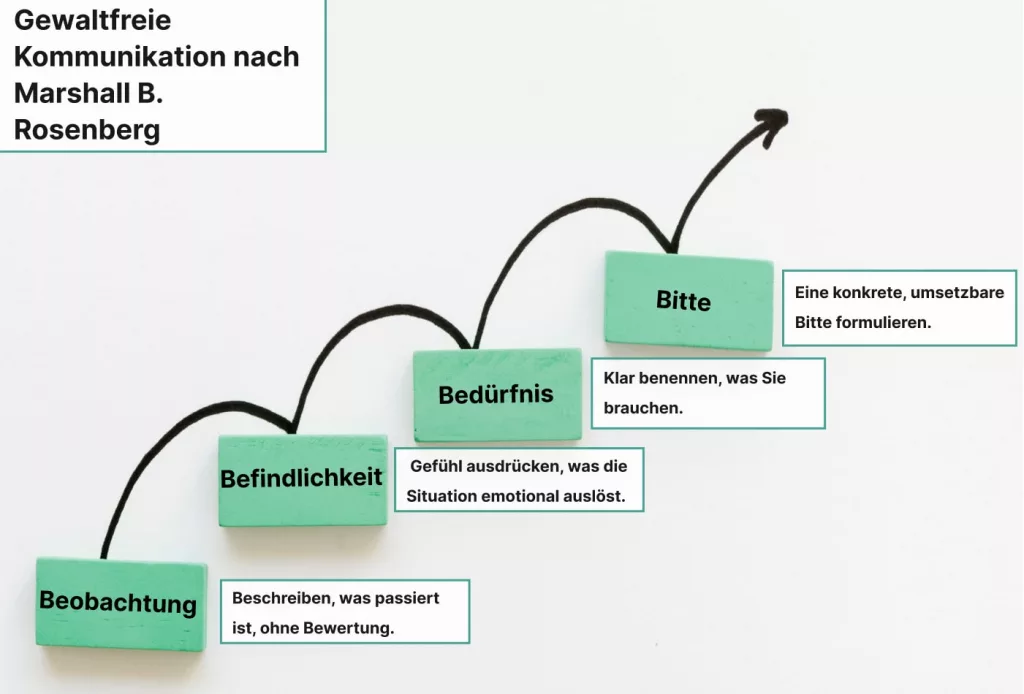

Der Grundtenor der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg ist wie folgt:

Jede Person strebt danach, sich seine Bedürfnisse zu erfüllen (z. B. Sicherheit, Wertschätzung etc.). Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es verschiedene Wege bzw. Strategien.

Konflikte entstehen nicht auf der Bedürfnisebene, sondern auf der Strategieebene!

Das bedeutet: Niemand streitet sich über ein Bedürfnis, sondern darüber, wie dieses Bedürfnis erfüllt wird.

Die Gewaltfreie Kommunikation bietet hier ein klares, einfaches Modell in vier Schritten, um Konflikte zu lösen:

Anwendung im Klinikalltag

Stellen Sie sich folgende Situation vor:

Ein OP-Team ist verärgert, weil der OP-Plan mehrfach kurzfristig geändert wurde. Die Pflege fühlt sich übergangen, die Anästhesie gestresst und die Chirurgie steht unter Druck. Ein Chefarzt könnte wie so oft reagieren und sagen: „So ist es nun mal. Wir müssen flexibel sein!“ Das würde jedoch die Fronten zusätzlich verhärten.

Mit Gewaltfreier Kommunikation klingt es anders:

- Beobachtung: „Heute wurden die OP-Zeiten dreimal kurzfristig verändert.“

- Befindlichkeit: „Das macht mich angespannt, weil ich spüre, dass Unruhe ins Team kommt.“

- Bedürfnis: „Ich brauche Verlässlichkeit, damit wir effizient arbeiten können und niemand übergangen wird.“

- Bitte: „Können wir uns darauf einigen, dass Änderungen spätestens bis 16 Uhr am Vortag kommuniziert werden?“

Der Wind hat sich gedreht: Plötzlich geht es nicht mehr um Schuld oder Verteidigung, sondern um Klarheit und Zusammenarbeit.

Vorteile für ärztliche Führungskräfte

Gewaltfreie Kommunikation macht Sie als Führungskraft stark, weil Sie klar, fair und verbindlich auftreten. Sie behalten die Kontrolle über die Situation und stärken gleichzeitig die Beziehungsebene.

Außerdem bringt die Gewaltfreie Kommunikation noch weitere Vorteile mit sich:

- Sie senken die Eskalationsgefahr und schaffen eine Atmosphäre des Respekts.

- Sie zeigen, dass Sie zuhören, Emotionen ernst nehmen und trotzdem strukturiert bleiben.

- Sie gewinnen Vertrauen, über Hierarchie- und Fachgrenzen hinweg.

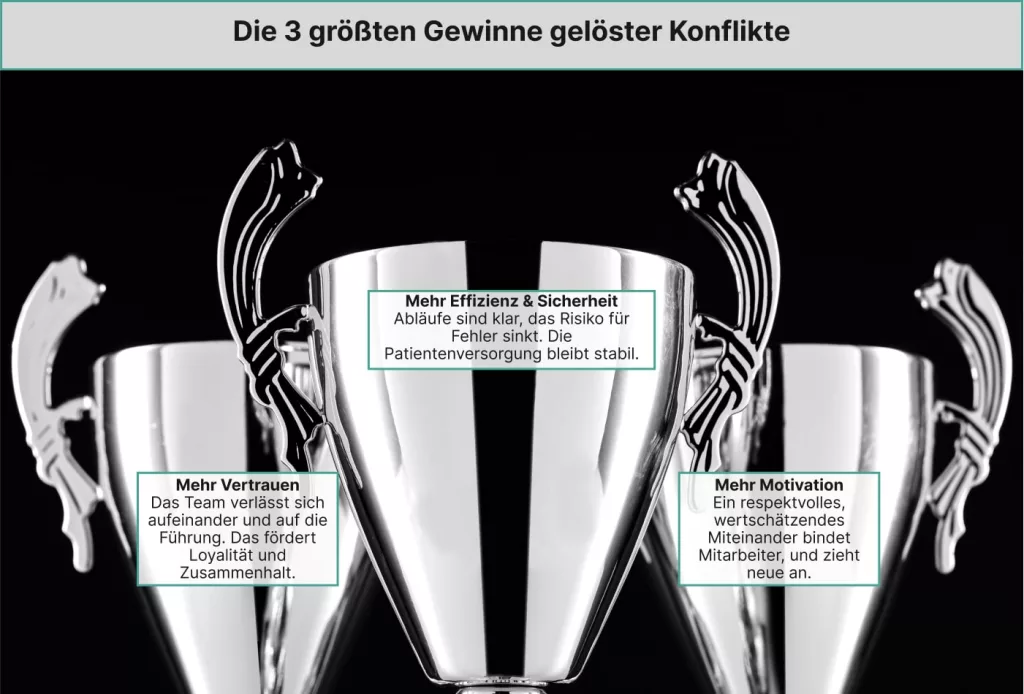

Positive Effekte gelöster Konflikte

Konflikte zu lösen, kostet Zeit und Energie. Konflikte ungelöst zu lassen, kostet jedoch noch mehr Zeit und verschwendet Ihre Energie.

Deswegen lohnt sich die Lösung von Konflikten immer! Denn jedes geklärte Spannungsfeld stärkt Ihr Team, verbessert die Abläufe und setzt neue Energie frei. Gelöste Konflikte sind ein klarer Wettbewerbsvorteil, sowohl für Ihr Team und Ihre Klinik als auch für Ihre Patienten.

Praxisbeispiel aus dem Klinikalltag

Montagmorgen im OP: Die Chirurgie drängt auf einen schnellen Start, die Anästhesie hat Sicherheitsbedenken und die Pflege ist frustriert wegen mehrfacher Planänderungen. Die Stimmung ist gereizt und es wird eine laute Diskussion gestartet.

Die Chefärztin stoppt die Diskussion und schildert sachlich die Situation, ohne Schuldzuweisungen: „Heute gab es drei kurzfristige Änderungen im OP-Plan.“ Dann spricht sie offen über die Folgen: „Das sorgt für Unruhe. Lassen Sie uns klären, wie wir das künftig vermeiden.“

Im Gespräch werden die Bedürfnisse deutlich: Verbindlichkeit für die Chirurgie, realistische Vorbereitungszeiten für die Anästhesie, frühzeitige Information für die Pflege.

Die Lösung: Änderungen am OP-Plan müssen künftig bis zum Vortag, 16 Uhr feststehen. Außerdem wird eine kurze Nachbesprechung nach jedem OP-Tag eingeführt, um Probleme sofort anzusprechen.

Das Ergebnis: Weniger Stress, bessere Abstimmung und Abläufe, die weniger reibungslos sind – spürbar für Team und Patienten.

„Führung heißt, Konflikte nicht zu vermeiden, sondern in Chancen zu verwandeln.“

„Wer zuhört, bevor er entscheidet, gewinnt Vertrauen und Lösungen, die tragen.“

„Konflikte sind keine Gefahr für die Führung, sondern eine Einladung, Souveränität zu zeigen.“

Leitfaden für Leitende Ärztinnen und Ärzte: 5 Schritte zur Konfliktlösung

Für Chefärztinnen und Chefärzte ist es entscheidend, bei Konflikten mit Empathie und Klarheit zu reagieren – egal, ob sie im Team, bei Patienten oder Angehörigen entstehen. Wichtig dabei ist, zuzuhören, Emotionen anzuerkennen, Hintergründe zu erklären und, wo nötig, klare Grenzen zu setzen.

Ein ruhiges, verbindliches Gespräch entschärft die Situation und stärkt das Vertrauen in die Klinik.

1. Schritt: Konflikt erkennen & benennen

- Was genau ist passiert? (Keine Bewertung oder Schuldzuweisung)

- Wer ist betroffen?

2. Schritt: Ursachen analysieren

- Handelt es sich um einen Rollen-, Sach-, Ziel-, Beziehungs- oder Ressourcenkonflikt?

- Welche Interessen stehen dahinter?

3. Schritt: Offene Kommunikation fördern

- Nutzen Sie gewaltfreie Kommunikation (Beobachtung → Befindlichkeit → Bedürfnis → Bitte).

- Hören Sie aktiv zu und spiegeln Sie das Gesagte.

4. Schritt: Lösung gemeinsam entwickeln

- Interessen sichtbar machen, Optionen sammeln.

- Entscheidung klar formulieren: Wer macht was bis wann?

5. Schritt: Nachhaltig nachsteuern & Vertrauen sichern

- Review-Termin vereinbaren.

- Wirksamkeit prüfen und Abläufe ggf. anpassen.

Tipp: Halten Sie die Schritte schriftlich fest. So wird die Lösung transparent und nachvollziehbar für alle Beteiligten

In einer gesonderten PDF-Datei habe ich für Sie nochmal die einzelnen Konfliktarten und ihre Lösung detailliert zusammengestellt.

Nutzen Sie Konflikte als Chancen!

Buchen Sie jetzt Ihr kostenfreies Strategiegespräch, und verwandeln Sie Konflikte in Vertrauen, Effizienz und ein starkes Team.

FAQs

Wie schaffe ich mehr Ruhe und Klarheit trotz wiederkehrender Konflikte?

Konflikte kosten Energie, die Ihnen an anderer Stelle fehlt. Mit klarer Gesprächsführung, Feedbackstrukturen und einfachen Mediationstechniken können Sie Streitigkeiten entschärfen, bevor sie eskalieren. Auf diese Weise lösen Sie Konflikte langfristig und gewinnen Zeit und Ruhe für Ihre eigentlichen Führungsaufgaben.

Wie schaffe ich es, dass mein Team geschlossen hinter mir steht und wir gemeinsam effizient arbeiten?

Ihr Team wünscht sich Orientierung und Fairness. Wenn Sie als Vorbild agieren, Vertrauen aufbauen und Resilienz fördern, entsteht Loyalität. Das Ergebnis: weniger Reibungsverluste und bessere Zusammenarbeit. Mit einem angenehmen Arbeitsklima, das auch Patienten spüren.

Warum sollte ich mir Unterstützung holen? Kann ich das nicht allein lösen?

Als Chefärztin und Chefarzt sind Sie gewohnt, Verantwortung selbst zu tragen. Doch gerade bei Konflikten ist ein externer Blick entscheidend, um alte Muster zu durchbrechen und neue Wege sichtbar machen zu können. In einem Strategiegespräch entwickeln wir gemeinsam Ihren individuellen 90-Tage-Plan, der sofort wirksam wird. Ohne zusätzliche Belastung für Ihren Alltag.

Zum Strategie-Gespräch anmelden

Zum Strategie-Gespräch anmelden

In diesem ersten, kostenlosen Strategie-Gespräch erhalten Sie schon erste Ideen, wie Sie Ihre Ziele leichter und schneller erreichen können.

Jetzt anmelden!

Hinweis: Sie erhalten von mir eine Bestätigungs-Email und im nächsten Schritt finden wir einen für Sie passenden Termin.

Das könnte Sie auch interessieren

- Mehr erfahren

Führungskompetenz als Chefarzt stärken: Leadership mit Haltung und Herz entwickeln

Starke Führung beginnt im Inneren – bei Ihrer Haltung, Ihrer Klarheit und Ihrer Wirkung als Mensch. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie Ihre persönliche Führungskompetenz als Chefarzt oder Chefärztin stärken und damit Ihr Team wie auch Ihre Klinik nachhaltig prägen.

- Mehr erfahren

Mitarbeiterführung im Krankenhaus: Wenn Personal knapp und der Druck hoch ist, entscheidet die richtige Führung über gehen oder bleiben!

Hoher Druck, erschöpfte Teams – jetzt zählt Führung mit Haltung und Herz. Denn Führung wirkt: auf Motivation, Bindung und Menschlichkeit.

- Mehr erfahren

Persönlichkeitsentwicklung als Chefarzt*: Klar führen. Wirksam bleiben. Menschlich wachsen.

Fachlich top, aber oft erschöpft? Als Chefarzt tragen Sie viel Verantwortung! Persönliche Entwicklung ist der Schlüssel zu souveräner Führung, stabilen Teams und neuer Wirksamkeit.